【遺留分とは?】割合と計算方法をわかりやすく解説

|

東京都墨田区、錦糸町駅そばの鈴木淳也総合法律事務所です。 |

家族が亡くなったけど遺言書で自分が全く財産をもらえない内容になっていた、といった場合には遺留分の侵害が問題となります。そこで、遺留分が侵害された場合に何ができるのか解説します。

遺留分とは

⑴ 遺留分とは

遺留分という言葉を耳にしたことがあるでしょうか。

遺留分とは,相続人が,最低限相続できる財産を保障する制度のことです。

例1:相続人が息子二人である場合に、亡くなった父が財産をすべて長男に相続させるという遺言書を残していた。遺言書どおりであると次男は父親の財産を何も取得できなのか?

例2:亡くなった父が法定相続人ではない愛人に全ての財産を遺贈する旨の遺言書を作成していた。法定相続人である家族全員は納得できないが、遺言書どり愛人に対して何も請求出来ないのか?

法律上遺留分が定められているため、これらの遺言書があっても、例1、例2ともに相続財産を取得する者に対して遺留分割合の金額を請求できることになります。

つまり、どんな遺言書であろうと、法定相続人が取得する財産が0にはならないということです(そもそも財産がない場合や相続欠格事由がある場合等は除きます)。

⑵ 遺留分が認められる人の範囲

遺留分が認められるのは被相続人(亡くなった方)の配偶者、子供、直系尊属(親、祖父母等)です。兄弟姉妹が相続人になる場合には遺留分はありません。

例えば、夫が死亡して法定相続人が妻と夫の兄の2名である場合に、夫が遺言書で「全財産を妻に相続させる」としていた場合、夫の兄から妻に遺留分を根拠に金銭の請求をすることは出来ません。

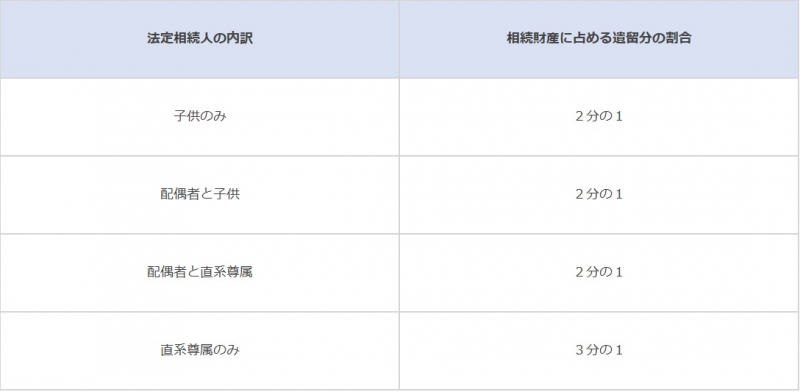

⑶ 遺留分割合と計算

遺留分は相続財産に占める割合のことです。

たとえば、子ども2名が相続人である場合、遺留分というのは2分の1であって、子ども1名あたりの計算は、その半分つまり、相続財産の4分の1ということです。

妻と子ども2名であれば、遺留分は2分の1ですので、妻の遺留分の計算は2分の1×2分の1(法定相続分)、子ども1名分は2分の1×(2分の1×2分の1)

直系尊属のみが相続人、すなわち亡くなった方のご両親2名だけが相続人という場合は、遺留分は3分の1です。相続人2名だと、1名あたりは3分の1×2分の1で6分の1ということです。

遺留分侵害額請求とは

遺留分侵害額請求とは、自身の遺留分が侵害されている場合に、侵害した人へ侵害額を請求できる権利のことです。

「遺留分侵害額請求」は2019年の法改正によって設けられたものです。

従前は、「遺留分減殺請求」という名前でした。名前が変わっただけではなく、中身も少し変わっています。

これまでは、侵害されている財産その物を取り戻す現物返還が原則で、例えば不動産が遺贈されたような場合は不動産を取戻し共有状態にするという手順を踏んでいました。しかし、法改正により侵害を全て金銭で請求することが出来るようになったのです。

具体的にいくら侵害されているのかを算出して侵害している者(相続財産を取得する者)に対して請求していくことになります。

改正法の施行は2019年7月1日からですので、同日以降の相続に関しては遺留分減殺請求ではなく、遺留分侵害額請求を行っていくことになります。

時効の注意点

遺留分侵害額請求を行うにあたって注意点があります。

それは、時効があるということです。

相続開始と遺留分侵害を知ってから1年間です。

話合いだけしていて、まとまらずに1年間が経過してしまうことは十分あります。

どうすればいいのか?

まずは、内容証明を送付して交渉しましょう。

そして、交渉が難しいと早めに判断して、調停または訴訟を提起します。

そうすることで、時効にかかることを防ぐことが出来ます。

調停と訴訟の選択

遺留分侵害額請求は、調停前置主義となっていますが、実務上は厳格には求められていません。ですから、当事者は調停か訴訟か選択できるといわれています。

調停は、相手の住所地の家庭裁判所に対して申立てることになります。 調停手続での話合をしても解決する見込みが最初からなさそうであれば、いきなり訴訟提起するという選択もあるでしょう。

遺留分侵害に関するご相談は当事務所へ

遺留分侵害に関しては、計算が複雑になるうえ、時効の問題も非常に大きくのしかかってきます。一人で悩んでいるのではなく、早急に弁護士に依頼して手続を進めていくようにしてください。

当事務所では、相続トラブルについて扱っています。

遺留分を請求したい方、遺留分を請求された方は、当事務所にお問い合わせください。

初回は無料相談となります。

電話による相談も可能で、遠方にお住まいの方からの依頼も承っております。

ご相談は事前予約制です。問い合わせフォームからお問い合わせいただき、面談の予約をお取りください。

【関連記事】

・【アパート等の賃貸不動産】相続後に発生する賃料は誰のものか?